Divers

DANS LE SILENCE, LE DÉDAIN, L'OUBLI… : L'ÉCRIVAIN QUI N'EXISTE PAS

- Par Liliane Schraûwen

- Le 20/02/2022

- Commentaires (777)

- Dans Ecrire

Amère, moi ? Allons, quelle idée !

Mais quand même…

Une vingtaine d'ouvrages publiés, dont l'un fut en son temps finaliste au Rossel et un autre couronné du Prix de la Communauté française de Belgique. Des mois sinon des années à écrire et peaufiner un roman ou un recueil de nouvelles, puis la recherche (et parfois le mépris) des éditeurs (surtout du côté français). Sans même parler de l'un d'entre eux, un "de là-bas" qui, estimant sans doute que l'honneur d'être éditée en France doit suffire à mon bonheur, "oublie" de me communiquer le décompte des ventes et, dans la foulée, de me payer les droits d'auteur selon le contrat établi, avant de se fâcher de mon insistance par courriels… peu amènes. Et quand d'autres encore arrêtent leurs activités ou disparaissent, avec pour conséquence que les ouvrages publiés chez eux n'existent plus, sinon à quelques exemplaires sauvés du pilon, chez l'auteur lui-même. Sauvés du pilon car rachetés par le pauvre auteur, en petit nombre hélas, car l'épithète "pauvre" est à prendre en cette occurrence au sens propre.

Continuer, malgré tout. Être fière et heureuse du petit dernier qui, ma foi, n'est pas trop mal (en toute subjectivité). Les retours de lecteurs et parfois de confrères sont d'ailleurs positifs, et font chaud au cœur en ces temps de froidure. Mais pas un mot dans les pages d'aucun média. Et j'ai une pensée compatissante pour mon éditeur qui s'obstine à diffuser des services de presse dont certains, quelquefois, finissent chez les bouquinistes de la rue du Midi ou au Pêle-Mêle. Et je sais de quoi je parle : il m'est arrivé de racheter là, 3 jours après sa sortie, l'un ou l'autre de mes livres dûment dédicacé à un plumitif que, par charité, je ne nommerai pas ici. Un livre publié en son temps chez Luce Wilquin, qui demandait à ses auteurs de signer leurs services de presse.

Et le temps passe, et la presse dite culturelle de notre sympathique pays fait la part belle aux auteurs qui figurent aussi et d'abord dans les pages du Monde des livres et autres Figaro Littéraire : Mathias Malzieu ou Foenkinos aujourd'hui et, quelquefois, la Belge Amélie Nothomb parce qu'on ne peut pas y échapper. Bref : des écrivains français (ce qui n'enlève rien à leur talent…), américains, japonais parfois, africains… et belges, de temps à autre, pourvu qu'ils soient publiés à Paris et "notoires". Parce que, comme me l'a un jour dit l'un de ces critiques, "il faut parler de ce dont parlent les médias français" (sic). Sans compter les recensement et commentaires des rééditions de grands disparus tels Buzzati ou Primo Lévi, ou d'ouvrages parlant du cancer, du viol, de la pédophilie, de l'inceste, du cannibalisme, de l'internement, du suicide et semblables réjouissances.

Et moi, le "petit" auteur pourtant quelquefois honoré de prix et d'une relative reconnaissance, avec d'autres compagnons de route sinon de misère, je me morfonds dans l'espoir toujours déçu de lire dans les journaux de chez nous ne fût-ce que quelques lignes ou quelques mots consacrés à ce petit dernier, cet Alphabet du Destin (éditions Quadrature) vieux de deux mois déjà qui, selon toute apparence, n'intéresse aucun de ceux qui font la pluie et le beau temps dans notre landerneau culturel. Il fut un temps, pourtant, où La Libre, Le soir, La DH et même Paris Match me consacraient de pleines pages ou à tout le moins des articles aussi flatteurs que (relativement) longs, illustrés même de photos… Mais c'était au temps où Paris m'avait fait l'insigne honneur de m'éditer (merci encore à feu Régine Deforges qui avait aimé et choisi La mer éclatée), un temps où je me trouvais parmi les finalistes du Rossel, où j'obtenais le Prix de la Communauté française de Belgique pour La Fenêtre (aujourd'hui réédité chez MEO éditions). C'était au temps où Jacques De Decker m'avait contactée et encouragée, lorsque Le Soir avait publié dans ses colonnes un texte qu'il avait aimé. Il s'agissait de la nouvelle "La maison d'en face", reprise plus tard dans le recueil Instants de femmes (éditions Luce Wilquin). Un recueil qui n'existe plus, pas plus que les trois autres ouvrages de mon cru publiés chez cette éditrice qui a cessé ses activités sans céder son fonds à un éventuel repreneur, condamnant ainsi à une mort certaine tous les livres qu'elle avait aidé à naître. C'était au temps où sans doute j'étais "un auteur prometteur" et non "un auteur vieillissant". Je ne serai ni prix Nobel (évidemment), ni prix Goncourt, ni même prix Rossel ou prix des scribouillards de mon quartier. Trop tard, sans doute.

C'était au temps aussi où j'étais jeune. Je ne le suis plus, et un jour viendra où, tout simplement, je ne serai plus ni jeune ni vieille. Je ne serai plus, voilà tout… Et je précise au passage qu'une éventuelle reconnaissance posthume n'a pas grand intérêt à mes yeux.

Que l'on me comprenne bien. Je ne recherche ni la gloire ni le Jackpot. L'on n'est pas obligé non plus d'aimer ce que j'écris. Je ne suis qu'un parmi des centaines d'auteurs de chez nous, un parmi des centaines qui, presque tous, attendent en vain le tout petit entrefilet qui, peut-être, attirera l'œil d'un lecteur potentiel. Oui, je sais, nos éventuels droits d'auteur sont bien loin de ceux d'Amélie, de Marc (Lévy), de Guillaume (Musso) et consorts. Mais se rappeler que Baudelaire et Verlaine, pour ne citer que ces deux-là, sont morts dans la misère, cela ne nous console guère. Cela ne consolera pas non plus les éditeurs (belges…) qui ont cru en nous, et investi sur nos créations, sans grand espoir de retour financier.

Des mois sinon des années à écrire et peaufiner un roman ou un recueil de nouvelles. Et le silence — pour ne pas dire "le dédain" — des médias. Rien. Pas une ligne, pas un mot. Vous me direz que l'on n'écrit pas pour faire la une des quotidiens, ni pour être encensé ou seulement mentionné par la critique. Certes. Mais on écrit pour être lu. Et qui, dites-moi, aurait l'idée de lire et donc d'acheter, voire de commander, un livre dont il ignore l'existence ? Car nos amis critiques sont aussi des agents de publicité, qu'ils le veuillent ou non. Ou plutôt de contre-publicité quand leur silence tenace et méprisant voue nos œuvres à l'agonie lente et, disons-le, parfois désespérée.

Alors amère, moi ? Finalement, oui. Et dégoûtée. Révoltée. Choquée. Affligée.

Mais voilà que me vient une idée… À l'instar du personnage de ma nouvelle "La critique est aisée, et l'art est difficile" (dans le recueil À deux pas de chez vous, éditions Zellige : un autre ouvrage mort et enterré, parce que son éditeur…), je pourrais assassiner l'un de ces critiques qui, avec Villon, professent qu'il n'est bon bec que de Paris. Ainsi serait-il silencieux à jamais, pour de bonnes raisons cette fois.

LA JOURNÉE DE LA FEMME… À LA SAUCE DE CHEZ NOUS

- Par Liliane Schraûwen

- Le 08/03/2021

- Commentaires (250)

Nous sommes le 8 mars. C’est donc "la Journée internationale des femmes, également appelée journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France" selon Wikipédia qui sait tout. Nous vivons par conséquent une journée dédiée à la défense des droits des femmes, à l’échelle mondiale. Magnifique, n’est-ce pas ? Ce sont les Nations Unies qui président à la création et à la célébration de journées, de semaines, d’années et de décennies ainsi vouées à des thèmes particuliers. En une seule année, on célèbre plus de 140 "journées internationales", sans même parler des "journées mondiales" car, oui, il en existe aussi. 140, ça fait beaucoup… Trop pour que je cite ici toutes ces pseudo-célébrations, en dépit de l’envie selon l’expression du brave Don Diègue (pour ceux qui ont encore un peu de culture littéraire). Je ne résiste pas, cependant, à la tentation d’en mentionner quelques-unes dont, j’en suis certaine, personne ne connaît l’existence, telles la journée mondiale des légumineuses (10 février), la journée internationale des femmes et des filles de science (11 février), la journée internationale du Novruz (21 mars) — et non, je ne sais pas ce qu’est le Novruz — la journée internationale du vol spatial habité (12 avril), la journée internationale des délégués (délégués à quoi ? délégués de qui ?), la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC (21 avril). Il y a aussi la journée de la montagne, celle de l’aviation civile internationale, celle du livre et du droit d’auteur et celle de la propriété intellectuelle (avis aux plagiaires de tout poil), celle des banques, celle des volontaires (?), celles des sols, des oiseaux migrateurs, de la lumière, des abeilles, du thé (et pas du café, triste discrimination), du Vesak (?), de la bicyclette, des envois de fonds familiaux, de la gastronomie durable, de la célébration du solstice, des astéroïdes, du jeu d’échecs, de l’amitié (rien sur l’amour, par contre…), de la charité, de l’air pur pour des ciels bleus (sic), des enseignants, de la statistique, de la philosophie, des toilettes… J’ai même découvert qu’il existe une journée internationale du jazz, et une journée mondiale du thon.

Nous sommes le 8 mars. C’est donc "la Journée internationale des femmes, également appelée journée internationale des droits des femmes dans certains pays comme la France" selon Wikipédia qui sait tout. Nous vivons par conséquent une journée dédiée à la défense des droits des femmes, à l’échelle mondiale. Magnifique, n’est-ce pas ? Ce sont les Nations Unies qui président à la création et à la célébration de journées, de semaines, d’années et de décennies ainsi vouées à des thèmes particuliers. En une seule année, on célèbre plus de 140 "journées internationales", sans même parler des "journées mondiales" car, oui, il en existe aussi. 140, ça fait beaucoup… Trop pour que je cite ici toutes ces pseudo-célébrations, en dépit de l’envie selon l’expression du brave Don Diègue (pour ceux qui ont encore un peu de culture littéraire). Je ne résiste pas, cependant, à la tentation d’en mentionner quelques-unes dont, j’en suis certaine, personne ne connaît l’existence, telles la journée mondiale des légumineuses (10 février), la journée internationale des femmes et des filles de science (11 février), la journée internationale du Novruz (21 mars) — et non, je ne sais pas ce qu’est le Novruz — la journée internationale du vol spatial habité (12 avril), la journée internationale des délégués (délégués à quoi ? délégués de qui ?), la journée des jeunes filles dans le secteur des TIC (21 avril). Il y a aussi la journée de la montagne, celle de l’aviation civile internationale, celle du livre et du droit d’auteur et celle de la propriété intellectuelle (avis aux plagiaires de tout poil), celle des banques, celle des volontaires (?), celles des sols, des oiseaux migrateurs, de la lumière, des abeilles, du thé (et pas du café, triste discrimination), du Vesak (?), de la bicyclette, des envois de fonds familiaux, de la gastronomie durable, de la célébration du solstice, des astéroïdes, du jeu d’échecs, de l’amitié (rien sur l’amour, par contre…), de la charité, de l’air pur pour des ciels bleus (sic), des enseignants, de la statistique, de la philosophie, des toilettes… J’ai même découvert qu’il existe une journée internationale du jazz, et une journée mondiale du thon.

Bizarrement, certaines dates sont plus fastes que d’autres, comme le 21 mars qui, outre le mystérieux Novruz, est dédié aux forêts, à l’élimination de la haine raciale, à la poésie et à la trisomie 21. Tout ça, et dans cet ordre-là.

Mais revenons aux femmes, très présentes dans la liste des causes dignes de se trouver valorisées par la mise en place d’une journée internationale ou mondiale. Car, outre la journée des droits de la femme que nous célébrons aujourd’hui, il existe aussi une journée internationale de la fille (11 octobre), une journée internationale des femmes rurales (15 octobre), une journée internationale des femmes et des filles de science (mais ne me demandez pas ce que peut bien être une "fille de science"), une journée pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes… alors que les hommes, quant à eux, ne sont gratifiés que de la fameuse "journée des droits de l’homme" (10 décembre).

Ce qui m’amène à me poser quelques questions qui, de toute évidence, n’entrent pas dans le droit fil du politiquement correct actuel, en ces temps de revendications diverses, de féminisation à outrance, d’écriture inclusive et autres "celles et ceux" ou "toutes et tous" dont nous abreuvent politiciens et médias.

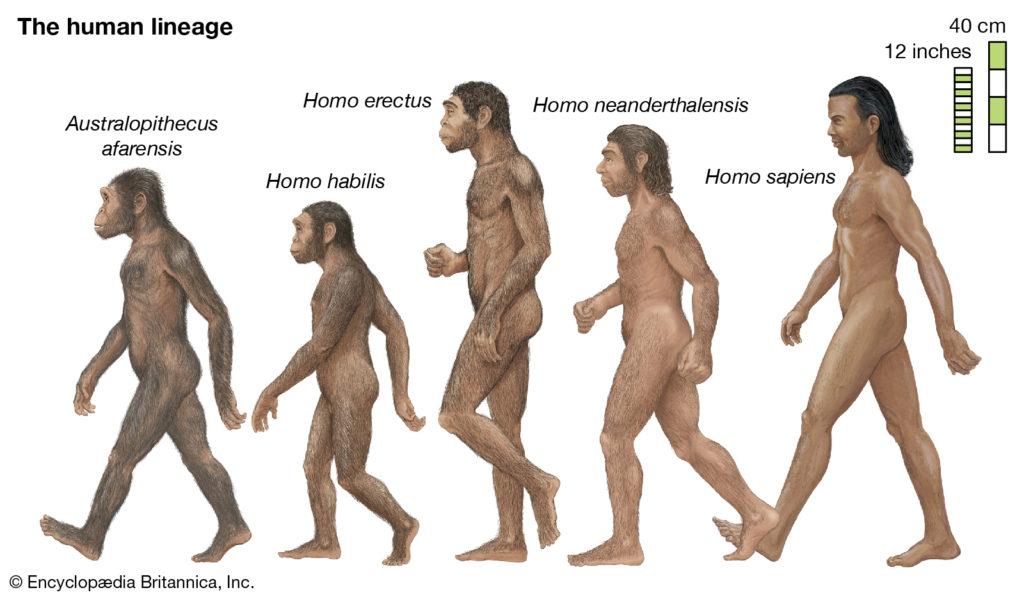

Car enfin, lorsqu’on dit avec Aristote et Robert Merle que "l’homme est un animal doué de raison", ou avec Bergson que "le rire est le propre de l’homme", cela revient-il à proclamer que la femme, quant à elle, ne possède pas une once de raison ou ne connaît pas le rire ? Allons, un peu de sérieux ! Quand on évoque l’homme, c’est de l’individu (mâle ou femelle) appartenant à l’espèce humaine qu’il est question, et pas uniquement du mâle de cette espèce. De même lorsqu’on parle du lion (masculin) et de la baleine (féminin), du loup (masculin) et de la panthère (féminin), du dauphin (masculin) et de l’hyène ou de la girafe (féminins) : c’est bien à l’espèce que l’on fait référence, et non au sexe. Le mot homme, d’ailleurs, dérive directement du latin HOMO qui désigne bien le représentant de l’espèce humaine, contrairement au mot VIR qui, quant à lui, renvoie à l’homme sexué, au mâle, dont découlent en français les termes VIRIL, VIRILITÉ, etc. Il est clair que lorsqu'on parle d'HOMO SAPIENS ou d'HOMO ERECTUS, c'est bien de la "race" humaine qu'il s'agit, race qui comprend des représentants mâles (VIR) et des représentants femelles (FEMINA).

Mais je m’écarte de mon propos, c’est-à-dire de cette Journée internationale des femmes que nous célébrons aujourd’hui, entre celle du 3 mars (Journée mondiale de la vie sauvage) et celle du 20 mars (Journée internationale du bonheur & Journée de la langue française). Tout un programme : entre la vie sauvage et le bonheur, il y a… la femme.

Si je ne sais pas trop ce que l’on est censé fêter (ou défendre) en ce jour, si je m’attends à de bizarres manifestations et à des revendications plus ou moins vir ulentes, je ne peux que m’étonner — et le mot est faible — de la façon qu’a choisie l’administration communale de Saint-Gilles pour célébrer la femme. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, rappelons que, à l’instigation de l’écolo Catherine Morenville, échevine de l’égalité des chances et des droits des femmes, un énorme clitoris se trouve affiché sur la façade de la Maison communale de Saint-Gilles. L’échevine en question justifie ce choix en affirmant que "l’organe féminin du plaisir est devenu un symbole féministe, un symbole d’émancipation éminemment politique". Eh ben… c’est donc cela, madame Morenville, le symbole de "l’égalité des chances et des droits des femmes" que vous êtes censée défendre ? Mais peut-être votre cerveau se niche-t-il en ce lieu plutôt que derrière votre front, ceci expliquant cela.

ulentes, je ne peux que m’étonner — et le mot est faible — de la façon qu’a choisie l’administration communale de Saint-Gilles pour célébrer la femme. Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, rappelons que, à l’instigation de l’écolo Catherine Morenville, échevine de l’égalité des chances et des droits des femmes, un énorme clitoris se trouve affiché sur la façade de la Maison communale de Saint-Gilles. L’échevine en question justifie ce choix en affirmant que "l’organe féminin du plaisir est devenu un symbole féministe, un symbole d’émancipation éminemment politique". Eh ben… c’est donc cela, madame Morenville, le symbole de "l’égalité des chances et des droits des femmes" que vous êtes censée défendre ? Mais peut-être votre cerveau se niche-t-il en ce lieu plutôt que derrière votre front, ceci expliquant cela.

Hallucinant, non ? Le clitoris serait donc ce qui détermine la femme. Foin de son intelligence, de sa sensibilité, de son éventuel talent dans tel ou tel domaine, de sa culture, son travail, son dévouement, ses succès, ses réalisations, ses qualités, ses combats, ses efforts… Tout cela ne compte guère au regard de son sexe (au sens physique du terme) ou, plus précisément, de l’une des composantes de ce sexe. Pourquoi ne pas avoir, dans la foulée, affiché sur la façade de la Maison communale une paire de seins ou un utérus géant ? Voilà, mesdames, ce que vous êtes, ce qui vous détermine et vous caractérise, ce qui constitue votre essence même : votre clitoris. Les droits des femmes se limiteraient donc au droit au plaisir, si je traduis bien. Au plaisir physique s’entend, et non au plaisir esthétique ou intellectuel. Et tant pis pour celles, trop nombreuses, qui ont été excisées, et dont certaines vivent chez nous). Et tant pis aussi pour celles qui placent leur dignité et leur fierté ailleurs qu’entre leurs fesses.

Il me reste à espérer que, le 10 décembre prochain, une bite géante décorera la même Maison communale à l’occasion de la journée des droits de l’homme…

Le retour

- Par Liliane Schraûwen

- Le 16/06/2013

- Commentaires (1)

- Dans Divers

Ça aura pris du temps, beaucoup de temps. Mais j'ai – enfin – récupéré « mon » site. Et mon blog.

Quel intérêt ? me demanderez-vous. Eh bien, disons que de nos jours, ne pas avoir un minimum de visibilité sur le Net, c'est presque un handicap. Il ne suffit plus, pour exister, d'écrire des livres et de les voir publiés ; il ne suffit pas non plus d'avoir été crédité de quelques critiques plus ou moins flatteuses (quand critiques il y a). Ni d'avoir travaillé pendant des mois, des années peut-être, à la rédaction d'un ouvrage, ni même de le trouver finalement sur les tables des libraires (pour si peu de temps, hélas). Encore est-il nécessaire de passer à la télé (et là, il y a bien longtemps que cela ne m'est plus arrivé, mais il faut avouer que je ne suis pas une adepte des talk-shows, pas plus comme spectatrice que comme éventuelle participante). Encore est-il nécessaire aussi de se trouver interviewé à la radio. De twitter à tout va. De facebooker. À tout le moins, d'avoir un site Internet.

J'en avais un. Il a disparu dans les limbes mystérieux du cyber espace, piraté paraît-il pour cause de faille de sécurité. J'adresse donc ici un ironique merci au soi-disant informaticien auto-proclamé qui l'avait mis en ligne, dont l'incompétence n'avait d'égale que la grossièreté et qui, après m'avoir copieusement insultée, m'a proposé de le restaurer moyennant finances au montant astronomique (surtout eu égard à la qualité du service fourni). Il se reconnaîtra s'il lit ces lignes, ce dont je doute car je ne suis pas certaine qu'il sache lire. Un autre a donc pris la relève, infiniment plus aimable, plus qualifié, plus serviable, plus efficace. Mais peu disponible, ce qui explique qu'il a fallu des mois avant que la foule de mes admirateurs en délire, s'ils existent, puissent à nouveau avoir accès au site que voici que voilà.

Mais ça y est. Merci Renaud ! Pour le temps, l'investissement et les explications (et la compétence… ça me change). Et le reste qui demeurera entre nous, bien sûr (mais non, lecteurs, ne vous méprenez pas : rien de scabreux dans cette relation-là, essentiellement… maternelle, ou filiale, c'est selon).

Il reste pas mal de petites choses à peaufiner, mais « à chaque jour suffit sa peine », « une chose à la fois » « petit à petit l'oiseau fait son nid », « vingt fois sur le métier… », « festina lente »…

Comme vous le voyez, je n'ai peur ni des lieux communs ni de la sagesse populaire!

J'existe donc à nouveau puisque me revoici sur le Net. Mais cette visibilité n'est pas la seule raison qui m'amène à me réjouir de pouvoir à nouveau « blogger ». Car blogger, c'est écrire. Dans mon cas, il ne s'agit pas de m'exprimer sur des sujets personnels ni de poster des photos de mes proches, il ne s'agit pas non plus de me contempler le nombril avec un intérêt passionné, de raconter mes amours ou mes désamours, de partager mes recettes de cuisine ou mon goût – à moins que ce soit du dégoût – pour fringues et marques, de me répandre sur ce qui relève du domaine de l'intime. C'est un blog essentiellement littéraire que j'essaie de tenir ici, et j'avoue que j'y prends plaisir. M'exprimer, soit. Mais sur des sujets plus ou moins généraux et, surtout, en soignant la forme, avec la même rigueur que celle qui préside à mes textes publiés. Et j'aime ça. Avec l'espoir, ici comme là, de rencontrer quelquefois un certain public…

Mots d'enfants

- Par Liliane Schraûwen

- Le 16/10/2012

- Commentaires (0)

- Dans Divers

Question intéressante de l'une de mes petites élèves : " Si on réfléchit bien, les Chinois, quand ils parlent chinois, pour eux c'est du français ? ".

Question tout aussi intéressante qui me vient par SMS de Kalemie où mon coeur est resté, tout comme une petite Lili de 5 ans avec laquelle j'entretiens un lien tout particulier. Celle-ci a interrogé son papa, qui n'a pas résisté au plaisir de m'informer des préoccupations existentielles de ma petite majina (seuls les swahiliphones me comprendront) : " Quel est l'homme qui est mort le premier ? ". On connaît l'histoire de l'oeuf et de la poule, mais ceci...nbsp; S'appeler Liliane prédispose à la philosophie, aucun doute là-dessus ! J'espère que je serai encore vivante quand elle sera en âge d'aller à l'université...

Un peu de silence

- Par Liliane Schraûwen

- Le 22/03/2012

- Commentaires (1)

- Dans Divers

Plus très disponible pour écrire en ce moment, pas plus dans ce blog qu'ailleurs: deux fois les urgences de Saint-Luc avec maman – qui approche des 90 ans – puis son hospitalisation…

Tout cela prend beaucoup de temps et d'énergie, sans parler du stress et du reste.

De toute façon… Il n'y a pas grand-monde qui me lit, pour ce que j'en sais, et ma prose ne risque donc pas de trop manquer à la foule enthousiaste de mes admirateurs fanatiques. Bon, d'accord, je ne suis pas Pierre Assouline ni même Amélie Nothomb qui d'ailleurs ne tient pas de blog, du moins à ma connaissance… Je n'écris pas dans Le Monde, je ne suis pas célèbre, je n'aime ni les chapeaux ni les fruits avariés, et je préfère le café au thé. Il est donc normal que les commentaires ne se bousculent pas ici.

Sans doute devrais-je écrire des choses monstrueuses, révéler mes pensées les plus inavouables, annoncer quelque projet de meurtre et d'assassinat, me rendre coupable de propos diffamatoires ou menacer la personne de notre Roi (voire celle du Prince héritier) pour susciter – peut-être – un tout petit peu d'intérêt, pour déclencher l'une ou l'autre réaction. Mais tout cela ne correspond guère à ma nature profonde, même si, oui, il existe sur Terre certains individus que j'aurais plaisir à trucider. Mais je ne vous dirai pas de qui il s'agit, et je ne crois pas non plus que je passerai à l'acte "en dépit de l'envie".

Quoi qu'il en soit, j'ai d'autres préoccupations pour le moment que de me répandre sur le Net ou ailleurs… Je reviendrai plus tard.

Ecrire peut-être

- Par Liliane Schraûwen

- Le 15/03/2012

- Commentaires (0)

- Dans Divers

Bientôt trois mois que cette saleté de mise à la retraite a frappé, et je commence à peine à m'en remettre sinon à l'accepter. Inutile d'épiloguer longuement: on sait ce que j'en pense. Qu'on laisse donc se reposer ceux qui le souhaitent, ceux qui vraiment sont fatigués, ceux qui ne sont plus capables de… Mais, bon Dieu, qu'on laisse travailler ceux qui le peuvent et le veulent. À vrai dire, en ce qui me concerne, ce n'est pas la notion de "travail" qui est en cause, mais le goût et le plaisir d'un métier que j'aime avec passion, du moins dans sa version "promotion sociale".

Si j'avais fait toute ma carrière dans ces fameuses écoles "à discrimination positive" que j'ai connues et qui n'avaient pas grand-chose de positif du temps que j'y sévissais, nul doute que j'aurais attendu avec impatience le moment d'arrêter. Car, même pour qui aime enseigner, transmettre, partager, même pour qui a la chance de ne pas manquer de ce petit quelque chose qui permet de se démarquer des profs chahutés, méprisés, insultés, détestés, certaines situations sont difficiles à vivre dans la durée. Je me souviens de cette école devant laquelle j'ai un jour retrouvé ma voiture couverte de crachats. De cette autre qui a connu trois débuts d'incendies criminels pendant l'intérim que j'y prestais avant de brûler vraiment, peu de temps après que j'avais cessé d'y enseigner. Et de cette classe aux carreaux cassés que l'on ne voulait pas remplacer, sachant que les élèves les casseraient derechef. Je me souviens de ce directeur qui, au cours de l'entretien préliminaire à mon engagement, m'a conseillé de me vêtir de jeans et de gros pulls afin de "ne pas donner d'idées à nos élèves", m'expliquant dans la foulée qu'il valait mieux ne jamais mettre sa voiture dans le parking de l'école, ajoutant que lui-même se garait chaque jour à des endroits différents, mais toujours à un quart d'heure de marche – au moins – de ladite école. Je me souviens de cette classe dans laquelle les volutes de haschich m'ont permis de découvrir les effets d'une drogue que je n'ai jamais utilisée moi-même, et de ces couloirs dans lesquels on glissait sur les vomissures de l'un ou l'autre toxico qui sans doute était allé trop loin. Je me souviens des cours de l'après-midi pendant lesquels les élèves planaient, les yeux dans le vague et les pupilles dilatées. Et de la vue plongeante que l'on avait, depuis la salle des profs, sur la cour de récréation des primaires dans laquelle des "petits" de douze ou treize ans dealaient ouvertement. Je me souviens de ce gamin de seize ans qui jouait avec un revolver qui n'avait rien de factice. De cet autre qui m'expliquait avec mépris qu'il gagnait plus en un jour que moi en un mois. Je me souviens de cet élève qui, devant mon refus à le laisser sortir du cours sans autorisation, s'est déboutonné et soulagé dans le lavabo de la classe. Je me souviens de cette classe d'une école artistique, dans laquelle les injures racistes en général et antisémites en particulier fusaient : "Étudier le texte d'une chanson de Goldman? Ce sale juif? Ah non!". Je me souviens de ce groupe dans lequel toutes les origines et nuances de couleur de peau étaient représentées, et qui, pour d'obscures raisons, se retrouvait soudé dans la haine et le mépris commun d'un Malgache, de toute évidence ressortissant d'une race plus inférieure que toutes les autres races inférieures. Je me souviens de ces classes où l'on m'expliquait que, certes, les nazis avaient eu tort de gazer huit millions de juifs, mais qu'on ne pouvait pas leur reprocher, par contre , d'avoir massacré "les pédés". Je me souviens de cet élève qui a volontairement fermé brutalement la porte sur ma main, et du préfet qui m'a affirmé qu'il valait mieux ne pas sévir afin de ne pas aggraver la situation.

Je me souviens aussi de ces écoles privilégiées, connues pour la qualité de leur enseignement, au sein desquelles l'ambiance n'était finalement pas meilleure. La discipline y était réelle, certes, le public moins mélangé, le niveau social plus élevé. Mais dans l'une, les élèves se rejoignaient non dans le mépris d'un quelconque Malgache mais dans celui des deux ou trois jeunes filles au patronyme dénué de particule. Dans une autre, le directeur tout fier de se trouver à la tête d'un établissement "de valeur" filtrait les inscriptions afin, sans doute, de conserver la qualité "blanc-bleu-belge" de son cheptel. Dans une troisième, c'étaient les parents qui, à la moindre mauvaise note de leur rejeton, téléphonaient, écrivaient, discutaient… et parfois même menaçaient à mots couverts de faire jouer leurs relations. Ailleurs encore, on m'a expliqué sans rire qu'un professeur divorcé ne pouvait espérer être engagé à titre définitif dans une école catholique…

Même là cependant, même comme ça, j'ai aimé mon travail. J'ai aimé, par-dessus tout, faire connaître et quelquefois faire apprécier à d'autres ce que j'appréciais moi-même. J'ai aimé leur ouvrir l'esprit, éveiller leur sens critique, leur apporter rigueur et méthode dans l'étude, leur faire découvrir le plaisir d'avoir progressé, la fierté du travail bien fait… Mais il est vrai qu'au bout de quinze ou vingt ans de ce régime, sans doute aurais-je fini par craquer, comme tant de mes collègues, et par aspirer à pouvoir, enfin, décrocher.

Mais j'ai eu la chance de terminer ma carrière en enseignant à des adultes. Ils n'étaient pas là parce que la loi les y obligeait ou pour obéir à leurs parents. Ils étaient là parce qu'ils le voulaient, motivés, désireux d'apprendre. Vierges de toute culture, pour certains. Surpris et émerveillés quelquefois de découvrir ce qu'on appelle la philosophie. Les rapports avec eux étaient d'égalité. J'en savais plus qu'eux, bien sûr, dans les domaines qui étaient les miens. Eux en savaient plus que moi dans d'autres domaines. Ils connaissaient la vie, même les plus jeunes d'entre eux qui, par définition, avaient plus de dix-huit ans. Certains avaient traversé des épreuves difficiles à imaginer. Ils voulaient "s'en sortir", ils voulaient progresser, ils voulaient infléchir eux-mêmes leur destin. Bien sûr, tout cela se passait dans un certain cadre. Bien sûr, il y avait "l'autorité", l'imbécile suffisance de l'un ou l'autre despote de pacotille qui se prenait pour le maître du monde et croyait tout savoir. Mais l'essentiel n'était pas là. Ce qui donnait son sens à mon travail, c'était ce qui se passait en classe, entre eux et moi. Notre complicité souvent. Nos heurts parfois. Le respect mutuel qui nous unissait. Nos fous rires et notre ironie d'adultes face à la fatuité de l'inénarrable Giton ou face aux tristes tentatives de séduction de certain bellâtre de bas étage qui mélangeait érudition et confusion, tentant de profiter de son statut de "maître" pour charmer – le pauvre naïf – l'une ou l'autre disciple, blonde de préférence, qui riait sous cape en papillotant des cils.

Arrêter tout cela… "Faire son deuil" selon l'expression consacrée… Je crois que n'y arriverai jamais vraiment. Pas plus que je n'arriverai à accepter de "vieillir" (le terrible mot). Je savais que ce serait difficile. À vrai dire, je n'arrivais même pas à me projeter dans ce temps où je ne pourrais plus faire mon show devant mes étudiants (car il y a quelque chose de cet ordre-là dans la fonction d'enseigner). Je crois bien que j'imaginais mourir avant, très sérieusement. "Mourir avant que d'être vieux" comme l'ont chanté quelques-uns.

C'est arrivé cependant. Je ne suis pas morte et je ne me sens pas vieille, même si l'administration, la législation et le calendrier me disent le contraire. Si ma santé s'était dégradée, si les maux liés à la soixantaine m'affectaient, sans doute serais-je heureuse de pouvoir me soigner, me dorloter, me reposer. Mais je me sens furieusement jeune, à peine un peu plus vite fatiguée que jadis. Pourquoi ne permet-on pas à ces alertes vieillards dont j'espère faire partie longtemps encore de continuer à partager leur savoir, ne serait-ce qu'à temps très réduit?

En tout cas, me voilà hors circuit. Cela va faire trois mois. Oui, je savais que ce serait difficile, mais je n'imaginais pas que ce le serait autant. Je peux l'avouer: je sors d'un long passage à vide. Non pas que je manque d'activités ou de centres d'intérêt, bien sûr. Cours particuliers, peaufinage de manuscrits, séjour chez ma fille, visites et soins à ma mère, soucis divers…: on ne peut pas dire que je risque de m'ennuyer. Mais…

Et puis voilà. Je me suis remise à écrire. Il était temps. J'ai même cru que je n'écrirais plus rien d'autre que des travaux alimentaires et de commande. On verra ce que ça donnera, mais s'il existe une porte de sortie à ce marasme où je barbote, ce ne peut être que celle-là. Un jour peut-être je pourrai me réjouir d'avoir, enfin, le temps et la disponibilité nécessaires pour me consacrer tout à fait à cette autre passion, l'écriture. Peut-être… Mais rien n'est moins sûr.